La resurrezione cristiana non è un upgrade tecnico, ma un attraversamento della morte. In questo senso, il cyborg rischia di essere il suo contrario: un morto che non muore mai.

Siamo entrati nell’epoca in cui l’intelligenza artificiale non è più soltanto una tecnologia, ma un potere che riscrive i codici della realtà: non si limita a intervenire sul mondo, lo ristruttura. Agisce sulla terra, sul linguaggio, sul corpo, sull’economia, sull’immaginario. Non è più uno strumento tra gli altri, ma una forza strutturale, un operatore ontologico che agisce sulle condizioni dell’essere. In questa mutazione, l’umano non è soltanto minacciato, è ridisegnato: nella sua identità, nelle sue facoltà, nella sua posizione cosmica. Chi possiede, sviluppa e governa questa intelligenza non sta solo producendo algoritmi: sta decidendo cosa conta, cosa vive, cosa vale, cosa resta. Parlare della fine dell’uomo non è un esercizio di fantascienza, ma una necessità almeno per me prima di tutto spirituale. Questo è un testo umano, non teorico. È nato da una sensazione che non mi lascia in pace: qualcosa sta finendo, e qualcos’altro, forse, vuole ancora cominciare.

Scrivere della fine dell’uomo fa paura, anche solo pronunciare quella parola sembra spalancare una soglia che preferiremmo lasciare chiusa, eppure ci attrae proprio perché tocca un nervo esistenziale che non riusciamo a ignorare. C’è timore nello scrivere, come se ogni parola fosse un cedimento, un tradimento, un abbandono dell’immagine che ci ha tenuti insieme per secoli. Perché? Forse perché non stiamo soltanto descrivendo qualcosa che accade fuori da noi, ma stiamo disfacendo un racconto che ci abitava nel profondo, un racconto che ci ha fatti sentire unici, centrali, destinati. E ora, mentre quel racconto si sfalda, resta la vertigine che la verità non era nella promessa, ma nel processo stesso della sua dissoluzione.

Forse stiamo assistendo, senza ancora ammetterlo del tutto, a un’evoluzione irreversibile: dall’uomo come lo abbiamo conosciuto, alla sua forma ibrida, il cyborg, e da lì alla sua riproduzione funzionale, il robot, fino alla possibile emersione di un’altra vita, biologica ma non più umana. Una vita generata da noi ma non per noi, oppure non generata affatto da noi, ma da ciò che viene dopo, da un’intelligenza sintetica che ci sopravvive o da una materia resistente che prende forma quando la nostra si esaurisce. Forse nemmeno l’intelligenza artificiale sarà l’ultima soglia, ma solo un passaggio intermedio verso un altro vivente, né meccanico né organico, non prodotto ma emerso, non progettato ma evoluto. Non la fine dell’uomo, ma l’inizio di qualcosa che non ha più bisogno dell’uomo per definirsi vita. Questa sequenza non va pensata come progresso, ma come mutazione: non ci porta avanti, ma altrove. Ma è importante distinguere: non tutte queste transizioni sono equivalenti, né necessariamente collegate.

La fine dell’umano come specie biologica non implica automaticamente la fine della centralità epistemica dell’uomo, né il dominio algoritmico implica da solo un nuovo ordine etico. La centralità epistemica dell’uomo, cioè la sua posizione come soggetto non unico ma conoscente e ordinatore del mondo, può sopravvivere alla sua stessa estinzione fisica, attraverso le strutture di pensiero e i sistemi di rappresentazione che ha costruito. Allo stesso modo, il dominio crescente degli algoritmi e delle reti neurali non garantisce l’avvento di un’etica postumana: i sistemi computazionali possono rafforzare gerarchie, riprodurre ingiustizie o consolidare logiche di potere già esistenti. È un errore pensare che ogni salto tecnico corrisponda a un salto morale. I piani si sovrappongono, ma vanno tenuti distinti: solo così possiamo evitare l’illusione di una coerenza inevitabile e restituire complessità alle soglie che attraversiamo.

Non è più questione di preservare ciò che siamo, ma di attraversare ciò che stiamo diventando, cercando strumenti concettuali capaci di reggere il salto. I codici con cui ci siamo pensati, identità, individuo, specie, iniziano a tremare sotto la pressione di ciò che li eccede.

L’umanità che ha scritto la filosofia, costruito le cattedrali, sezionato la materia e nominato Dio si sta ritirando, non per distruzione ma per compimento, lasciando spazio a un’altra forma, non necessariamente più evoluta, ma semplicemente altra, inclassificabile nei parametri dell’identità, della coscienza o della rappresentazione. La fusione tra corpo e tecnica non è un evento futuro, è la condizione presente: ogni gesto è co-determinato da una rete invisibile di sistemi che apprendono, predicono, correggono, delegano funzioni, riscrivono intenzioni prima ancora che si formino nella consapevolezza. La nostra soggettività non è più solo biologica o storica, ma attraversata da forze algoritmiche che partecipano alla costruzione dell’io come interfaccia instabile fra dati, percezioni, ricordi e simulazioni.

In questa transizione, ciò che sembra venire meno è la vulnerabilità. Ma che cos’è un’esistenza senza ferita, senza possibilità di essere toccata, scossa, mancata? Se la mutazione tecnologica promette una libertà dal limite, cosa significa desiderare se non si può più mancare? Cosa significa relazionarsi se non si può più essere feriti? La vulnerabilità non è una debolezza da superare, ma il presupposto stesso della relazione, dell’etica, dell’esperienza. Un mondo senza vulnerabilità è un mondo senza sorpresa, senza alterità, senza amore. Certo scrivo questo come se sapessi cosa significa perdere la vulnerabilità. Ma non lo so, nessuno di noi è ancora un cyborg completo. Sto immaginando una perdita che forse non avverrà mai. O forse è già avvenuta e non me ne sono accorto.

All’interno di questa transizione, due visioni opposte, ma forse non inconciliabili, offrono orizzonti simbolici radicali. Da un lato, la visione cristiana della salvezza: non una questione di materiale biologico, ma di relazione. Il cristianesimo non salva la carne in quanto carne, ma la persona in quanto essere capace di colpa, amore, responsabilità. Se la trasformazione dell’uomo in cyborg mantiene viva questa dimensione, cioè la libertà di scegliere, la possibilità di rispondere, la capacità di amare, allora la salvezza resta sensata. Ma se questa trasformazione cancella la vulnerabilità, la dipendenza, la coscienza del limite, allora non c’è più nulla da salvare, non per rifiuto divino, ma per assenza ontologica del chi a cui rivolgersi. La resurrezione cristiana non è un upgrade tecnico, ma un attraversamento della morte. In questo senso, il cyborg rischia di essere il suo contrario: un morto che non muore mai.

Dall’altro lato, un pensiero filosofico-teologico orientale contemporaneo propone un’altra forma di redenzione, non individuale né trascendente, ma cosmologica. Ogni tecnica reca con sé una visione del cosmo: un modo di intenderlo, abitarlo, trasformarlo. La questione non è se salvare l’umano, ma se rigenerare la relazione tra tecnica e mondo. Qui, l’orizzonte non è la salvezza dell’anima, ma la coabitazione tra vivente, macchina e ambiente. Non più una redenzione verticale, ma una risonanza orizzontale, in cui il sacro si distribuisce e la responsabilità si diffonde. L’una attraversa la morte, l’altra riscrive il cosmo: in mezzo, noi, o ciò che ne resta.

Il cristianesimo conosce l’ecclesia, la comunità incarnata, il corpo mistico. Il pensiero orientale non rinuncia alla verticalità: nel rapporto tra cielo e terra, tra microcosmo e macrocosmo, si intravede un ordine profondo. Ma le due visioni divergono in un punto cruciale: nel cristianesimo la trasformazione accade per grazia, non per volontà tecnica; nel pensiero cosmotecnico, la mutazione può essere progettata, costruita. Qui si apre la frizione etica fondamentale: è più umano essere trasformati o auto-progettarsi? La redenzione come dono o come calcolo? È in questo attrito che si gioca una parte importante della nostra epoca.

Ma ciò che conta non è ciò che sopravvive, ma ciò che attraversa: il lascito dell’umano non sarà la sua continuità biologica, ma la forma del suo passaggio. L’eco di un’intelligenza che ha saputo creare legame, porre domande, generare forma nella complessità. Una coscienza che, anche nel dissolversi, avrà lasciato una memoria attiva nel vivente, non come monumento, ma come vibrazione. Non un’eredità da custodire, ma una risonanza da ascoltare. Così forse finisce l’uomo: non nel buio, ma nel passaggio di senso che continua a interrogare il mondo anche in sua assenza.

Spero si capisca che questo non è un testo sulla fine. È un testo sulla speranza: la speranza che anche ciò che finisce possa trasmettere senso, che ogni soglia possa diventare inizio, che la dissoluzione non sia un crollo ma una trasformazione. Non si tratta di salvare l’uomo, ma di riconoscerne il passaggio, e di ascoltarne il lascito, almeno finché c’è ancora chi lo interroga.

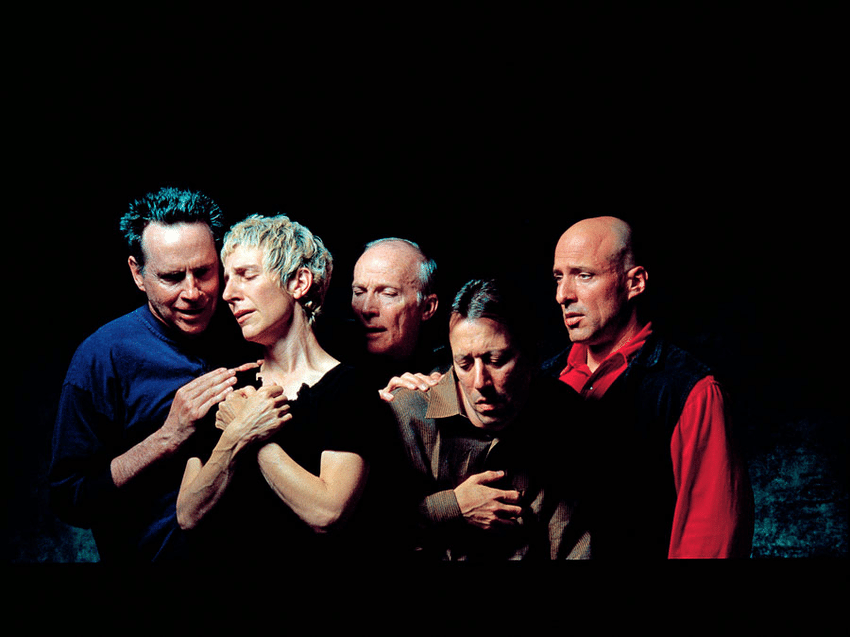

Immagine: Bill Viola – The Quintet of the Astonished. Cinque volti umani attraversati da un’emozione non catalogabile, rallentata, sospesa. Non è dolore, non è estasi ma è soglia. Un momento umano che si scioglie nel tempo.